很多人长期以来固执地认为,明穆宗隆庆皇帝的名字是“朱载垕”,也就是“皇天后土”中的那个“垕”字。然而,这个说法令人费解,仔细考证后会发现一直牛配资,这种观点并不准确。

首先,隆庆皇帝在位的时间仅有六年左右,《明穆宗实录》的篇幅很小,记载内容也十分有限,甚至连他的名字都未曾出现过。不过,在他父亲嘉靖皇帝的《明世宗实录》中,却明确记载了这样一句话:“上命皇第三子名载坖,第四子名载圳。”意思是嘉靖皇帝给自己的第三个儿子,也就是后来即位的隆庆,起名为朱载坖,第四子则叫朱载圳。也就是说,隆庆皇帝的本名应为“朱载坖”,而非“朱载垕”。 在隆庆皇帝继位之前,他是大明的裕王。当时,他在藩邸生活,还请了一位老师陈以勤教授文化知识。这位老师后来官至大学士、礼部右侍郎。在陈以勤的墓志铭中,清楚写道:“乃生而命名,从元从土……君意也。”这句话意味着,隆庆皇帝的名字在出生时就定下来了,“上元下土”,正是“坖”字,而不是“垕”。除了这些正史资料,万历年间的一些野史如《名山藏》《两朝宪章录》《皇明昭陵编年信史》都明确记载隆庆的名字是朱载坖,甚至连朝鲜史料也有类似记载。 那么,“朱载垕”的说法是从何而来的?这要从万历年间一位叫卢翰的文人谈起。卢翰生卒年不详,只在嘉靖年间考中过举人,未曾担任过官职,是典型的清流文士。他著有《掌中宇宙》一书,但在书中不知何故将“朱载坖”误写成“朱载垕”。本来这只是个人的笔误,但后来的史家如朱国桢、谈迁在撰写《皇明史概》《国榷》时都参考了卢翰的书,于是错误被进一步传播。等到清朝编修《明史》时,又沿袭了这种写法,硬生生地把“坖”改成“垕”,于是,这个错误流传至今。 事实上,名字只是一个代号,寄托了父辈的期望,却未必能决定一个人的性格和命运。就像叫张美丽的人不一定美若天仙,叫陈长生的反而可能早逝。提到朱载坖,人们常想到一个词:好色。但根据史料,这并非他天性使然,或者说,即便有天性倾向,他在大半生中也一直克制。隆庆的大部分政治生涯是在嘉靖时期度过的,他长期扮演谨小慎微的皇子角色。在性格怪癖、疑忌成性的嘉靖面前,任何皇子都必须表现得谦卑谨慎,避免引起猜疑。因此,裕王在藩邸时“姬御甚稀”,堂堂皇子却极少接近女色,甚至连老师徐阶、张居正都信以为真。 然而,一旦父亲驾崩、他登上皇位,压抑多年的本性瞬间释放。他即位三年,就册封妃嫔十三人,后宫女子更是数不胜数。每次选秀女,人数常达三百,而且特别要求年龄在十一至十六岁之间。这种疯狂征召美少女的举动,甚至在江南引发恐慌,百姓害怕女儿被选入宫,只能匆忙嫁人,出现所谓“拉郎配”现象。纵欲过度导致他的健康急剧恶化,至驾崩前一年,朝廷内外都知道隆庆已成“色痨”,这几乎是公开的秘密。 从压抑的储君到纵情声色的皇帝,朱载坖的反差令人震惊。但其实,这种变化并非无迹可寻。长期受压制的他就像一根被反复按压的弹簧,一旦失去束缚,便猛烈反弹。然而,尽管他荒于声色,却不能据此断定他昏庸无能。事实恰恰相反,隆庆可能是明朝历史上最具成效的皇帝之一。 在他短暂的六年在位中,隆庆解决了明王朝的两大难题——东南倭患和西北虏患。倭寇问题根源在于严苛的海禁政策,使沿海百姓生计受限,部分人铤而走险,成为海盗,与倭寇勾结。北虏问题则是由于断绝互市,迫使蒙古部族以掠夺方式获取物资。隆庆上台后采取开明政策,实行“隆庆开关”,解除海禁,允许百姓出海经商,并签订“隆庆和议”,重开边贸,兵不血刃地化解边患。 这些政策看似简单,却是嘉靖无法做到的,因为嘉靖性格狐疑,长期怠政,不仅不肯亲自处理政务,还压制大臣作为。而隆庆则采取“放权”策略,将政务交给徐阶、张居正、高拱等贤臣,全力支持改革;军务则交由谭纶、戚继光等名将,保证边防稳固。这种“皇帝享乐,臣僚拼搏”的模式,使帝国在短时间内恢复生机,并为万历时期的改革奠定了坚实基础。 嘉靖在位四十五年,万历四十八年,而隆庆仅六年,却成为一位影响深远的明君,远胜其父与其子。这样的历史结局,令人感慨万分。 发布于:天津市七星策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。

相关文章

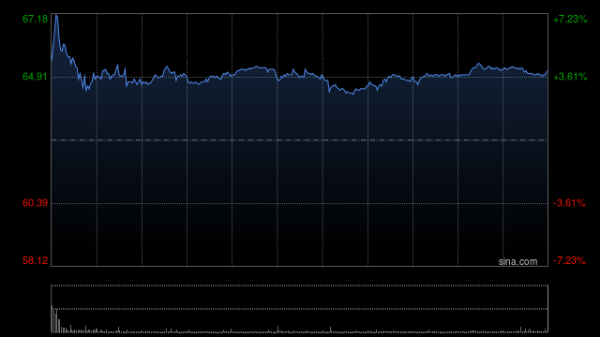

沪深京指数

热点资讯